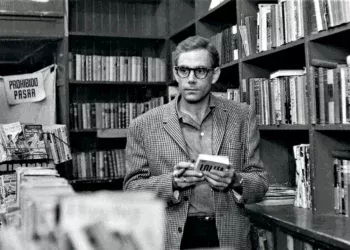

Para participantes y testigos, aquello rememoró el rescate, en el último minuto, por el intrépido héroe, de la generalmente blonda heroína a punto de sucumbir ante alguna treta del malvado de turno en los viejos y muy populares seriales exhibidos en las salas como atractivo relleno en las tandas. Cierto día, a principios de los años sesenta, el camarógrafo e historiador Arturo Agramonte (1925-2003) —apasionado desde siempre por el cine cubano que se hacía y se deshacía con cada película— supo una alarmante noticia. Un funcionario del naciente ICAIC ordenó la destrucción del material cinematográfico almacenado en el inmueble de la calle Prado no. 59[1], en La Habana.

El objetivo de la descabellada orientación era extraer la escasísima plata que podrían contener esas viejas y oxidadas latas de película de nitrato de celulosa en depósito en esa antigua sede de los noticiarios producidos por Manuel Alonso, expropiada mediante las nuevas leyes revolucionarias. Aquel inescrupuloso dictaminador ignoraba el auténtico tesoro constituido por esos rollos que condenó a ser pasto de las llamas. Desconocía su valor incalculable, superior al del metal precioso a través del cual pretendía contribuir a la economía nacional. Quizás un pequeño titular en alguna edición de los periódicos Hoy o Revolución anunciaría entonces el aporte del ICAIC, pero la pérdida de la memoria visual de poco más de medio siglo habría sido irreparable.

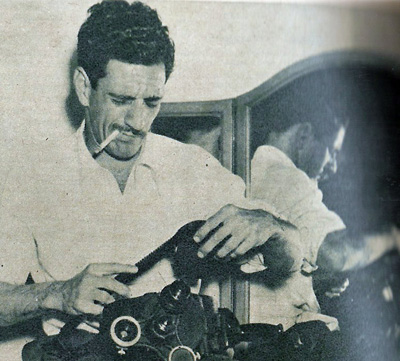

Con su perenne iniciativa, el desesperado Arturo Agramonte acudió enseguida a Santiago Álvarez (1919-1998), que se estrenaba al frente del Noticiero ICAIC Latinoamericano, y quien, consciente de su valor histórico, facilitó al presuroso Agramonte el camión para salvaguardar esos rollos de su destino. Idéntica suerte habrían corrido los innumerables pies de celuloide en los que el animoso camarógrafo Eduardo Hernández (1916-1978), más conocido como Guayo, aún a riesgo de su propia vida, consiguió registrar relevantes acontecimientos, desde un sonado tiroteo entre facciones rivales en la calle habanera Orfila hasta los combates de las tropas rebeldes en su última ofensiva contra las de la dictadura batistiana.

Cuando al cabo de una década la crítica y el público aclamaron las virtudes del largometraje documental ¡Viva la República! (1972), dirigido por Pastor Vega (1940-2005), desconocían que no hubiera sido posible realizarlo sin aquella improvisada operación de salvamento. La reconstrucción íntegra del pasado republicano por medio de las imágenes filmadas por los camarógrafos de las distintas épocas, acometida por el realizador, fue el resultado de una investigación emprendida en los archivos del ICAIC, nutridos con ese acervo patrimonial. Un documental como este, estructurado solo a base de la imagen de archivo como prueba y testimonio, recuperó y cuestionó la construcción audiovisual de la realidad previa al triunfo revolucionario. El tan celebrado plano final de la entrega por Fidel Castro de un fusil a un niño campesino fue filmado por Guayo en una incursión en la sierra Maestra e incluido en el extenso reportaje documental, dirigido por él, De la tiranía a la libertad (1959). Era la historia viva, mostrada con toda objetividad sobre la pantalla, con el impacto que las más documentadas páginas de un libro nunca podrán lograr.

Numerosas obras documentales producidas por el ICAIC se enriquecieron con esa valiosa e inagotable fortuna audiovisual, gran parte de ella rescatada providencialmente. No pueden excluirse algunas de ficción —recordar la imprescindible función ejercida en El extraño caso de Rachel K (1973), de Oscar L. Valdés y Un hombre de éxito (1986), de Humberto Solás, por solo citar dos ejemplos notorios—. Los cineastas y los investigadores no solo de la cinematografía de la isla, sino del propio devenir de la nación, tienen la posibilidad de acudir a esta riquísima fuente por la anónima acción preservadora debida a la preocupación de Arturo Agramonte. El audaz operativo que revelamos incluyó varios documentos de las producciones fílmicas de Manolo Alonso, integrantes también de la memoria. Gracias a ese celo sobrevivió el guion original del largometraje Casta de roble (1953), con las escenas de denuncia social desaparecidas luego en la versión exhibida, y hasta algunos contratos firmados por los intérpretes y técnicos.

Existe la leyenda de que, en los primeros años de la década del sesenta, un cargamento de material fílmico de los noticiarios producidos por Manuel Alonso fue lanzado en alta mar, ante la proximidad de los guardacostas cubanos, por la embarcación que intentaba trasladarlos clandestinamente a Estados Unidos. De todos modos, se las ingeniaron para que al menos una parte del tesoro informativo llegara a manos de Alonso, ya en el exilio, y del productor y director español Manuel de la Pedrosa (1915-1981), que filmó en Cuba varias comedias (Hotel de muchachas, Tres bárbaros en un jeep, ¡Olé… Cuba!) e intervino en otras producciones. Ambos utilizaron profusamente esas imágenes, acompañadas por una narración ampulosa y grandilocuente, en sus compilaciones documentales: Cuba, satélite 13 (1961) y La Cuba de ayer (1963), marcadas por la añoranza de un tiempo pasado.

Arqueólogos del tiempo

Mientras tomaba notas e intentaba otorgar coherencia a ideas dispersas para este texto, asistí a la brillante conferencia «La producción de documentales utilizando materiales de archivo», impartida por la profesora española Ana Viñuela como parte del Seminario Internacional Preservación y Valorización de Archivos Audiovisuales[2], que representó el fundamento teórico necesario y reafirmó algo irrefutable que no ceso de reiterar. Tras la Revolución de Octubre, la balbuceante cinematografía soviética no confinó a un horno el metraje encontrado —para apelar a un término muy recurrente hoy— de las filmaciones «domésticas» de la cotidianidad y los pomposos fastos y ceremoniales de la corte de Nicolás II. La cineasta Esfir Shub (1894-1956) se encargó de estructurar todo aquel pietaje disperso en noticiarios para componer un riguroso fresco histórico de los últimos años del zar de todas las Rusias. La caída de la dinastía Romanov (Padenie dinastii Romanovykh, 1927) es ese título pionero concebido íntegramente con material de archivo, en el cual oficialmente está acreditado como coguionista nada menos que Lenin.

Muchos años después, el francés Alain Resnais (1922-2014), con su desgarrador corto Noche y niebla (Nuit et brouillard, 1955)[3], a partir de material confiscado a los nazis, armó una crónica de los campos de concentración donde millones de personas fueron exterminadas, y una reflexión en torno al silencio cómplice de Europa ante el holocausto.

Mijaíl Romm (1901-1971), realizador siberiano de origen judío, concibió también su largometraje El fascismo corriente (Obyknovennyy fashizm, 1964) sobre las imágenes filmadas con todos sus espeluznantes pormenores por los camarógrafos hitlerianos, para aprehender sus acciones. Romm empleó en este impactante filme un vasto material existente en los archivos cinematográficos de la URSS acerca del ascenso y derrumbe del nazismo. La revisión de cientos de latas de noticieros de actualidades reveló cuestiones ineludibles de la barbarie nazi, y el fruto de esta inmensa labor expone un segundo punto de vista: el de la responsabilidad del fascismo. Al mostrar imágenes captadas por fotógrafos anónimos, el cineasta coloca al espectador frente a los diversos caminos que conducen inevitablemente al fascismo. Ambos clásicos subvirtieron el significado original de los materiales producidos por los noticiarios propagandísticos de la maquinaria fascista para transformarlos en documentos destinados a que la niebla del tiempo y el olvido no cumplan su cometido[4].

Pastor Vega aplicó este procedimiento en ¡Viva la República! poco después de Basilio Martín Patino (1930-2017) en Canciones para después de una guerra (1971), y a continuación lo hicieron Philippe Mora en Swastika (1973) y Serge Viallet en Misterios de archivos (2009-2011). Menciono solo cuatro antológicos documentales cimentados sobre material de archivo que adquieren una lectura diferente y por momentos opuesta a la original. Podría añadir A Film Unfinished (2010), realizado por Yael Hersonski, reexamen y redescubrimiento de cinco latas con pietaje en 35 mm halladas en 1954 por archivistas de la desaparecida República Democrática Alemana. Estas contenían fragmentos de una inconclusa película de propaganda rodada por los propios nazis, convencidos de la eternidad del Tercer Reich, sobre sus inenarrables desmanes en el gueto de Varsovia.

No se trata de meras acumulaciones cronológicas de imágenes del pasado, para unos nostálgicas y reveladoras para otros. Muchos de estos planos inicialmente anodinos, una vez yuxtapuestos y hasta descontextualizados, abren de par en par la puerta a la maleable manipulación de su significado primigenio. En un alarde de deconstrucción de un discurso, la revisitación de no pocas imágenes de los títulos citados contradicen las versiones oficiales de determinados hechos y proponen un análisis de su contenido y de sus representaciones ideológicas.

En esos documentales de creación, los cineastas reanimaron ciertas partes del acervo, se apropiaron de ellas y las reinterpretaron para obtener significados imprevistos cuando se filmaron las imágenes o se depositaron en estantes. Cada uno fue «capaz de extraer la vida y el alma de las imágenes prexistentes»[5]. El material fílmico de archivo —testigo y huella de la sociedad—, al desempeñar un papel fundamental en la arquitectura de representaciones colectivas del pasado, posibilita construir nuevas combinaciones gramaticales y semánticas. Sean reflexivos o poéticos, originales, innovadores o convencionales, de acuerdo a la intención de cada realizador, su visionado proporciona una experiencia sensible de la historia.

La manipulación del patrimonio audiovisual, incluso de imágenes disociadas del sonido o carentes de este, o de inestimable pietaje documental, no obstante sus deficiencias técnicas, constituye una manera de «desactivar»[6] esos «territorios de imágenes» que son los archivos fílmicos, según feliz definición de Allan Sekula, a un tiempo depositarios y generadores de conocimientos. No todos sus responsables tienen plena conciencia de las misiones cardinales de preservar y valorizar sus contenidos, como tampoco del valor del reciclaje de la imagen de archivo para legitimar la representación de la realidad o construir otra distinta a partir de la apropiación de las imágenes.

Cuánto material fílmico producido en Cuba en la primera mitad del siglo XX desapareció para siempre, es imposible de determinar. Como en aquella memorable secuencia de Un hombre de éxito en que el oportunista por antonomasia, acompañado por su esposa, saluda a los personeros de cada régimen al compás de la melodía de moda en cada época, unos tras otros los gobernantes de turno expresaron sus promesas de fomentar la industria fílmica criolla. Ante la prensa y los representantes de los cineastas cubanos que recibían en el Palacio Presidencial, declaraban su propósito de incentivarla como fuente de trabajo. Esto intentos eran generalmente encabezados por Max Tosquella (1890-1975), uno de los pioneros incansables, denodado luchador por una cinematografía auténticamente nacional.

La aprobación en 1950 del Patronato para el Fomento de la Industria Cinematográfica —entidad de carácter privado, constituida, según sus estatutos, con el objeto de impulsar el cine, y presidida por Manuel Alonso— fue solo un medio para destinar exiguos presupuestos a algunas películas del patio. Contribuyó también al financiamiento de varias de las numerosas coproducciones mexicano-cubanas que aprovechaban las atractivas locaciones de la isla y la competitividad del personal técnico, amén del profesionalismo de los intérpretes y el imprescindible aderezo de nuestra entonces muy difundida música. Cada noticiero, película amateur o documental perdido —aunque, como se percibe en la escasa cantidad sobreviviente de estos últimos, muchas veces se limitaran a filmar las atracciones turísticas y las inauguraciones de obras como parte de las campañas gubernamentales— es una fuente de investigación que fue a parar al basurero.

El cine cubano de ficción no alcanzó nunca la reputación de otras manifestaciones artísticas nacionales, sobre todo el delirio provocado por la música en todo el mundo y las artes plásticas con el quehacer pictórico de importantes creadores. Es de lamentar también la desaparición de tantas películas producidas por toda una generación de soñadores. De una considerable cantidad de estas, apenas sobreviven unas pocas fotografías de sus rodajes, algunos lobby cards y carteles destinados a las salas de cine, y press books rudimentarios hechos con el fin de promover sus efímeros estrenos, si las compañías productoras asignaban una cifra destinada a la necesaria publicidad. Competían en el mercado con una avalancha de películas norteamericanas, seguidas por las exhibiciones de las cintas mexicanas, argentinas y algunas europeas (españolas, francesas, italianas e inglesas) que encontraban un espacio en la programación.

Las películas que no llegaron a nuestros días impiden la completa reconstrucción en todos sus detalles del período transcurrido desde la primera filmación, hecha por el francés Gabriel Veyre (1871-1936), Simulacro de incendio (1897), o la realizada por el villareño José Esteban Casasús (1871-1948), Un brujo desapareciendo (1898), que marcan el inicio de la historia del cine en Cuba, hasta La vida comienza ahora (1959), dirigida por Antonio Vázquez Gallo (1918-2007), la última producción rodada al margen del ICAIC, el mismo año de su constitución. La ínfima calidad que pueda imputársele, incluso por integrantes de sus equipos de realización —entre ellos el propio Arturo Agramonte, todo un hombre orquesta que desempeñó disímiles funciones en el staff de profusas producciones—, hasta de la más deplorable cinta, reviste hoy una significación histórica.

Corresponde a los historiadores al hurgar en bibliotecas, archivos públicos y privados y cinematecas de todo el mundo tratar de hallar las piezas dispersas de esta suerte de rompecabezas que deviene la historia del cine cubano. Suscribo la declaración del cineasta húngaro Péter Forgács, autor de más de treinta filmes elaborados a partir de cine doméstico y amateur, al expresar certeramente:

«Tenemos hipótesis. Hacemos cálculos. Estamos poniendo juntos estos mosaicos. Podemos tener muy buenas observaciones, pero siempre habrá alguna pieza que falte, así que es una especie de arqueología del tiempo. […] Por eso, cuando afirmo que soy un arqueólogo, quiero decir que no estoy escribiendo la historia, sino que estoy excavando algo de la época pasada. Y aunque los documentos que recupero sean muy importantes, nunca seré capaz de describir la totalidad de aquella época[7].

El cabildo de Ña Romualda (1908), La hija del policía o en poder de los ñáñigos (1917) o La brujería en acción (1919-1920), del pionero Enrique Díaz Quesada, podrían haber significado puntos de obligada referencia en las pesquisas sobre el folclor afrocubano. Cuánto representaría para los estudiosos de las manifestaciones religiosas en la isla disponer del corto Los festejos de la Caridad en la ciudad de Camagüey (1908), también rodado por Díaz Quesada, autor de El genio del mal (1920), la única serie en diez episodios generada en Cuba. Su reportaje La pelea de Johnson y Willard (1915) hubiera podido constituir un inestimable documento para los cronistas del deporte. Los interesados en las traducciones al lenguaje del cine de la dramaturgia nacional estarían felices con una copia aun en imágenes borrosas de Alma guajira (1929), versión de Mario Orts Ramos sobre la pieza concebida por Marcelo Salinas (1889-1976).

Los investigadores de la música y los ritmos criollos valorarían mucho, si no contaran con grabaciones defectuosas, la interpretación de Rita Montaner del «Son caliente», compuesto para ella por Gonzalo Roig, o la de otra debutante en el cine, María de los Ángeles Santana, de «Si me pudieras querer», original de Bola de Nieve, que canta en un jardín interior del Hotel Nacional de Cuba acompañada por el trovador santiaguero Vicente González-Rubiera Cortina (Guyún). Estas canciones las incluyó Ramón Peón en el muy nutrido repertorio de Sucedió en La Habana (1938), el título inaugural de la compañía Películas Cubanas, S. A. (más conocida por la sigla PECUSA), del cual aún se desconoce el paradero siquiera de una copia. Felizmente fue descubierta en las bóvedas del Archivo Fílmico del ICAIC, situadas en los Estudios Cubanacán, una copia de la sexta y última producción de PECUSA, Cancionero cubano (1939), dirigida por el español Jaime Salvador. Pese a confrontar problemas de sonido, en vías de solución, el espectador disfruta de una auténtica revista musical con Zoraida Marrero, Margot Tarraza y Aurora Lincheta, entre otras afamadas figuras, y las actuaciones especiales del mismísimo compositor Ernesto Lecuona y del libretista José Sánchez Arcilla.

Qué material de estudio habría significado para quienes indagan sobre la literatura disponer de una copia de Cecilia Valdés (1949), primera versión fílmica del clásico de Cirilo Villaverde, realizada por el mallorquín Jaime Sant-Andrews (1905-1955), o del largometraje Golpe de suerte (1954) —nunca estrenado en Cuba—, incursión habanera detrás de las cámaras del escritor malagueño Manuel Altolaguirre (1905-1959) tras Subida al cielo (1952), su aventura buñueliana en México.

(Primera de dos partes)

[1] Nacionalizado y transferido al ICAIC en 1959.

[2] Realizado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños del 12 al 16 de septiembre de 2011, con el auspicio del área de Altos Estudios de esta institución y el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia (INA), y con el apoyo de Escuela sobre Ruedas, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), Ibermedia y la Federación Internacional de Archivos de Televisión (FIAT).

[3] Título tomado del decreto nazi de 1941 Nacht und Nebel, o NN, para disponer de los prisioneros, a su vez inspirado en la ópera de Richard Wagner, Das Rheingold.

[4] Ambos documentales contienen imágenes de los campos de concentración tomadas expresamente años después de su liberación por los fotógrafos Ghislain Cloquet y Sacha Vierny (Noche y niebla) y de la vida cotidiana de los soviéticos en los años sesenta, filmadas por German Lavrov (El fascismo corriente), contrapuestas al horror mostrado por las de archivo.

[5] Según definición de Yves Jeuland.

[6] Término utilizado por el checo Stan Neumann.

[7] Entrevista a Péter Forgács: La casa abierta. El cine doméstico y sus reciclajes contemporáneos, Edición a cargo de Efrén Cuevas Álvarez, Ocho y Medio, Libros de Cine, Madrid, 2010, pp. 359-360.